紀伊半島の南に位置する三重県熊野市には、日本人にとって特別な存在である伊勢神宮と熊野三山という二つの聖地を結ぶ「熊野古道伊勢路」がある。取材1日目は、ユネスコ世界文化遺産に登録された「熊野古道」と鬼ヶ城を巡り、古道が育んできた歴史を全身で体感した。2日目は、熊野の宿「海ひかり」を起点に、世界遺産「熊野川」「熊野速玉大社」「花の窟神社」を取材する。朝、部屋の窓を開けると、目の前の海が朝陽を受けて静かに輝く、ホテル海ひかりの海は光っていた。

1日の始まりは、海ひかりの温泉でスタート。敷地内から湧出する熊野天然温泉だ。

海ひかりの朝食

熊野の郷土料理を朝からしっかり味わえる充実のラインナップ。季節ごとの自家製干物が食べ放題で、熊野産の美味しいご飯に、小鉢3品、サラダ、ヨーグルト、納豆、卵、味付け海苔、地元の漬物、そしてお味噌汁が並ぶ。朝から地元産の干し秋刀魚を焼いていただく贅沢は、ここならではの体験だ。宿泊客だけでなくビジター利用ができるのも嬉しいポイント。しっかり朝食でパワーをつけたら、まずは「熊野川体感塾」へ向かう。

川の熊野古道「熊野川」

熊野本宮大社と熊野速玉大社を川舟で結んできた歴史を持つ熊野川は、「川の参詣道」として、世界で初めて“川そのもの”が世界遺産に登録された特別な流れである。紀伊半島南部、三重県と和歌山県の県境を下る熊野川は、奈良県・和歌山県・三重県を貫く新宮川水系の本流で、一級河川に指定されている。全長は183 km、流域面積は2,360 km²に及ぶ。かつては生活物資を運ぶ水上交通の要として賑わい、川岸には壮大な畳石が点在する。エメラルドグリーンに輝く水面と、自然と歴史が折り重なる景観は、今も訪れる人々を魅了し続ける。

熊野川体感塾「三反帆(さんだんぼ)」

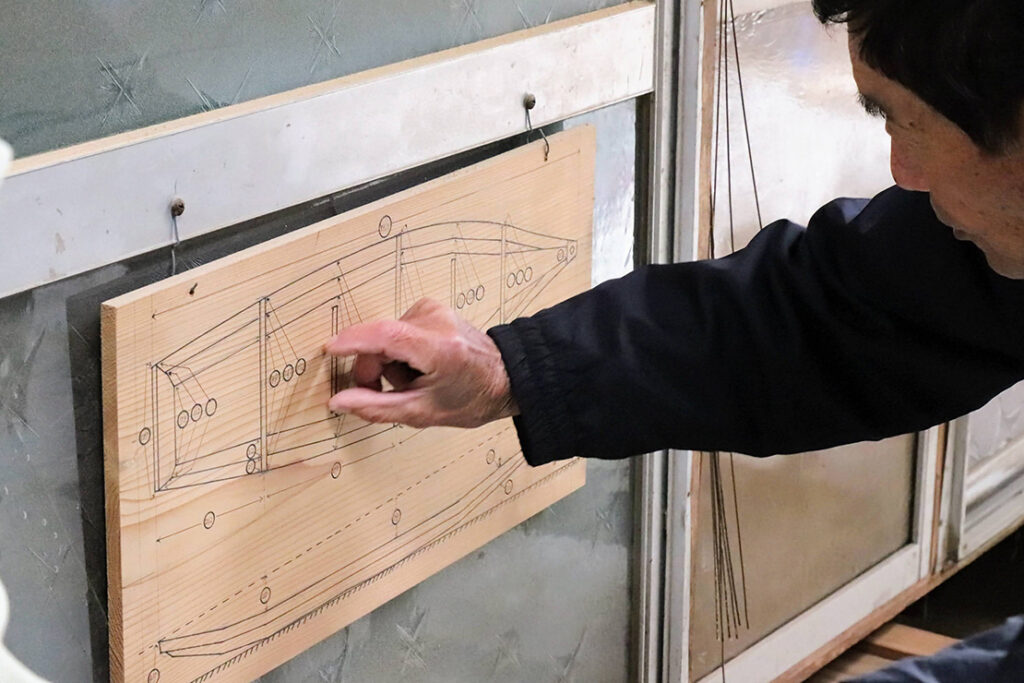

古くから熊野川を悠々と下り、材木の運搬や交通手段として活躍してきた川舟。その文化を現代に受け継ぐ取り組みが「熊野川体感塾」だ。体感塾の誕生には、地域の技術者たちの情熱と、世界遺産・熊野川の文化を未来へつなごうとする地域ぐるみの構想がある。その原点に立つのが、舟大工・谷上嘉一さん。独学で川舟づくりに取り組み、“川舟文化を絶やしたくない” という強い思いを形にした。谷上さんの技術と情熱こそが、後の体感塾の核となり、今も受け継がれている。

船頭ガイド「北原 潤希さん」

熊野川の中でも、中下流域にあたる新宮・本宮間は、かつて地域の物産である木材・炭・石炭や、住民の生活物資を運ぶ舟運で大いに賑わっていた。平安・鎌倉時代には熊野三山への参詣道として川舟が利用され、その後も旅人や地元の人々は対岸の新宮へ渡るために「渡し」を使っていた。しかし時代が進むにつれ交通の主役は陸路へと移り、昭和三十年代には長く続いた舟運の役割に幕が下ろされた。

舟大工・船頭「谷上 嘉一さん」

川舟に使われる木材はスギ・ヒノキ・ケヤキ・カシの4種類で、いずれも熊野川流域の森から調達されている。軽さ、腐りにくさ、そして粘りが求められる中で、淡い赤みを帯びたスギが最も適しており、船体や床板の約70%を占める。船縁や船内の一部にはヒノキとケヤキを用い、さらに「あおり」と呼ばれる船底の補強材には、川底や岩との衝突に強いカシを使用するなど、用途に応じて木材が巧みに使い分けられている。谷川さんの工房には、川舟を製作するための専用工具が整然と並び、長年受け継がれてきた技術の息づかいが感じられる。

川舟の形はそれぞれの川によって異なります。熊野川の川舟は、“暴れ川” とも言われた熊野川の激しい流れに対応するため、船首が大きく反り返り、船底は平らで斜めになった部分があるのが大きな特徴となっています。舟の設計図は壁にかけられた1枚と、職人谷川さんの頭の中にあるのだとか・・・。

三反帆(さんだんぼ)乗船

三反帆とは 幅1メートル弱ほどの帆布を3枚、高さ約5〜6メートルの帆柱に掲げて使う川舟の帆のことだ。つまり、三枚の帆(=三反)を使う帆舟という意味で「三反帆」と呼ばれている。ここでいう「反(たん)」は布の単位で、反物の「反」と同じことを指す。熊野川の舟は川風を効率よく受けるために、細長い帆を三枚並べて掲げる構造になっている。

なぜ三枚なのか?

熊野川は急流で風向きも変わりやすいため、①強い風は帆の“間”から逃がせる ②弱い風でも3枚でしっかり受けられる ③海風を受けて上流へ遡ることも可能という、川舟に最適化された合理的な構造だ。

世界遺産「熊野川」を下る

エメラルドグリーンの水面を、三反帆を掲げてゆっくりと下っていく。あいにくこの日は山から吹く西風が弱く、ところどころでエンジンを使う場面もあったが、清流の音と岩肌の迫力、そして包み込むような静寂の中に身を置くと、まるで昭和初期へとタイムスリップしたかのような感覚に浸れる。

10月に行われる「御船祭(みふねまつり)」は、御船島(みふねしま)を3周する早船競漕が迫力満点の例大祭だ。本番と同じく、この御船島のまわりを三反帆の舟が進む光景は、まさに熊野ならではの神事の美しさを体現している。約1800年の歴史を持つとされるこの祭りは、日本でも珍しい “船の神事” として知られ、国の重要無形民俗文化財にも指定されている。昨日、熊野古道を一緒に歩いた巡礼さんが、救命胴衣を身につけ、船頭に教わりながら難しい舟漕ぎに挑戦していた。バランスと腕力が求められる漕ぎ方だが、それをいとも簡単にこなしてしまう。あの腕力は、きっと日頃から重い営業鞄(PCや書類)を持って歩き回っている賜物に違いない。

下船地点は、かつて渡し船・物資輸送・参詣船の発着場として賑わった歴史ある水際だ。ここから「熊野速玉大社」まではほど近く、川の記憶をまとったまま参道へと歩みを進められる。

世界遺産「熊野速玉大社」

熊野速玉大社は、熊野三山(速玉大社・本宮大社・那智大社)のひとつ。主祭神は 熊野速玉大神(いざなぎの尊) と 熊野夫須美大神(いざなみの尊) で、熊野川の河口に位置し、古代から「伊勢からの旅人にとっては、熊野詣の玄関口」として人々を迎えてきた神聖な地だ。鮮やかな朱塗りの社殿が印象的で、境内にそびえる神木・ナギの木は樹齢千年を超えると伝わる。その葉は「縁が切れない」「災いをなぎ祓う」とされ、お守りとしても大切にされている。

手水舎(ちょうずや/てみずしゃ)の水口に置かれる霊獣は、神社によって龍・獅子・亀などさまざまだ。速玉大社では、インド由来の水神・水獣である クンビーラ(マカラ) が採用されている。インド神話や仏教に登場する水の守護者で、日本ではしばしば “竜のような姿” として表現される存在だ。いずれにしても、堂々と立つその姿は、まさに神の使いならではの気配をまとっている。

「もうで餅」

熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の三社のみで限定販売される、こしあんをつきたての餅で包み、玄米粉をまぶした素朴な餅菓子。噛むほどにやさしい甘さが広がり、思わず「これは美味しい」と声が出る。価格:680円~5個入り(税込)

熊野三山のひとつ、熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ) は、熊野川の河口に広がる新宮の町に静かに佇む。朱塗りの社殿が朝日に染まる光景は、古代から続く “祈りの玄関口” としての気配を今も色濃く伝えている。

熊野速玉大社は、熊野三山の中でも 最も古い歴史を持つ とされる社である。主祭神は 熊野速玉大神(イザナギ) と 熊野夫須美大神(イザナミ)。「生成と再生」を司る二柱が祀られていることから、古来より人々はここを “生まれ変わりの地” として訪れてきた。平安時代には熊野詣が大流行し、上皇・貴族・庶民が熊野川を舟で遡り、この速玉大社を最初の参拝地とした歴史がある。そのため境内には、今もなお「川の神社」としての記憶が色濃く息づいている。

この一帯は、エリア全体が強い霊性に包まれたパワースポットとして知られている。古来より信仰心の篤い人々が世界各地から参拝に訪れる、まさに神聖そのものの場所だ。

熊野古道おもてなし館

熊野市木本町の旧街道・本町通りに面した、築130年以上の古民家(旧栃尾家住宅※)を改修した観光案内・休憩施設。建物そのものが 国の登録有形文化財 に指定されており、熊野古道の玄関口として象徴的な存在感を放っている。今回は休館日にもかかわらず、特別に熊野の郷土料理づくりを体験させてもらうことができた。

※明治中期に建築された商家。廻船問屋・山林経営で財を成した栃尾家の店舗兼主屋

熊野郷土料理「めはり寿司」

熊野地方(和歌山・三重・奈良)に深く根づいた郷土料理で、塩漬けした高菜の葉で丸く握ったご飯を包むという、実にシンプルなおにぎり。奈良時代の文献にも記述があると伝わるほど古い食文化だ。

その名前の由来には諸説あり、「大きすぎて目を見張るほど口を開ける」「美味しさに目を見張る」「高菜の葉でご飯を “目張り(密閉)” する」など、どれも土地の暮らしと感覚がにじむ。いずれにしても、実際に作って食べてみれば、その素朴さと力強さに納得する一品だ。

熊野古道おもてなし館

店長:岡本さん

今回、めはり寿司とさんま寿司の歴史、そしてその作り方を教えていただいた。しかし、いざ自分で握ってみるとこれがなかなか難しい。岡本さんのように手際よく、形よく仕上げるのは到底及ばず、めはりづくりは大苦戦だった。

めはり寿司レシピ(2個の場合)

炊きたて白米:1合

高菜の葉:2枚(塩漬けしたもの)

刻み高菜:適宜(中に入れる具材)

具材味付け:ポン酢・おかか

高菜の葉の茎を上にして手のひらに広げる。包んだときに形がきれいに仕上がり、葉が破れにくくなるよう、葉脈が上になる向きが基本だ。

その上にご飯を縦長に置き、長方形にひらべったく広げるのがコツ。中央に刻んだ具材をのせ、葉でふんわりと包み込むように巻いていく。

高菜の茎のほうから、猫の手でくるっと包み込むように巻きはじめる。

続いて、左右の高菜の端を折りたたむようにして包み込み、形を整える。

最後に、下側の高菜をぐっと引き込むように巻き込めば・・・完成だ。

郷土料理「さんま寿司」

日本書紀にも登場するさんま寿司。熊野市有馬町の産田神社(うぶたじんじゃ)では、古くから子どもの成長を願い、「骨付きのさんま寿司」を食べさせる奉飯(ほうはん)の儀式が行われてきた。この神事こそが「さんま寿司発祥の地」とされ、鳥居前にはその由来を示す発祥碑も建てられている。地元・熊野では、お正月に欠かすことのできないハレの日の味。しかし、いまでは昔と違い、さんま自体が貴重になり、さんま寿司もすっかり “高級な寿司” へと姿を変えつつある。

さんま寿司レシピ(2個の場合)

酢飯:1合(棒状にしたもの)

さんま:半身(酢と塩でしめたもの)

塩:適量

酢: 適量

柑橘:(ゆず・橙・すだちなど)

酢飯をしっかりと握って棒状にまとめ、巻きすの上に置く。その上に、酢と塩でしめたさんまの姿半身をそっとのせる。このとき、さんまの背中側を軽く押さえて平たくするのが大事なポイント。しっかり力を入れて形を整えることで、切ったときに酢飯がふわっとほどけ、さんまの旨みと一体になって広がる。

巻きすで少し強めに巻き込み、形が落ち着いたら広げて一口サイズに切れば、さんま寿司の出来上がりだ。熊野市では、頭や尾をつけたまま仕上げる「姿寿司」も一般的で、土地の食文化を象徴する一品となっている。

作りたての「めはり寿司」と「さんま寿司」は、やはり格別に美味しい。自分の手で作ったものだからこそ、ひと口ごとに達成感と喜びが広がる。そこに合わせたのは、熊野の「にいひめウォーター」。三重県熊野市でしか採れない希少な香酸柑橘 新姫(にいひめ) の果汁を使った清涼飲料水だ。爽やかな酸味とほのかな苦味が心地よく、スダチやシークワーサーに近いキリッとした風味が特徴。この清々しさが寿司の旨みを引き立て、お寿司との相性はまさに抜群だった。

世界遺産「花の窟神社(はなのいわやじんじゃ)」

2004年、花の窟神社は「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として世界遺産に登録された。社殿を持たず、巨岩そのものを御神体とする極めて古い信仰形態が今も残されている点が、高く評価されている。熊野三山が色鮮やかな社殿を備えているのに対し、花の窟神社では、古代から続く “岩そのものを神とする” 信仰が脈々と受け継がれている。その巨岩は、時代を超えて祈りを受け止めてきた「永遠の御神体」として、静かにそこに立ち続けている。

手水舎には、丸い岩がどっしりと鎮座している。その形状から “球技の神様” として崇められ、野球やサッカー、バスケットボールなど、球技に携わるアスリートが多く参拝に訪れるという。大谷翔平選手も高校時代にここを訪れたと、そのエピソードが「野球を極めた理由のひとつ」と語られる。

この地は「窟の熊野」と呼ばれる古代の聖地。海と山が迫る地形は、古代人にとって異界との境界を象徴する場所であった。そのため、イザナミの死と再生の神話と深く結びつき、「よみがえりの地」としての熊野信仰の源流となっている。

1300年以上続く「お綱掛け神事」。毎年2月2日と10月2日の例大祭では、御神体の巨岩と境内の神木のあいだに縄を渡す「お綱掛け神事」が執り行われる。この縄は七つの自然神を象徴し、古代の祭祀の姿を今に伝える貴重な文化で、三重県の無形民俗文化財にも指定されている。

見上げれば、縄が渡されるその高さに思わず息をのむ。まさに度肝を抜かれる光景だ。

巨岩を御神体とする花の窟神社全体が、古代からのエネルギーを静かに湛えている。だからこそ、参拝者はその岩にそっと触れることで、より強い力を授かると信じられてきた。

2日目の取材も無事に終了。

昨日、松本峠から眺めた七里御浜も、実際に浜に立ってみるとまったく違う表情を見せる。

その昔、この浜を歩いて参拝した人々の視点に、ほんの少しだけ触れられた気がした。

東紀州・三重県熊野市。

胸の奥に静かに残る、もう一度訪れたい場所だ。

さんま寿司食べたいぞ!