今年で放送15周年というアニバーサリーイヤーを迎える特撮作品『ULTRASEVEN X』だが、深夜特撮としては異例の単行本 『ULTRASEVEN X 15年目の証言録』が、5月20日に発売された。主要キャスト4名のインタビューのほか、参加した監督・脚本家陣全員のインタビューが掲載され、プロデューサーや美術監督、CGチームなど非常に多くのスタッフから膨大な証言を引き出している。

この本を手掛け、インタビューの聞き手も務めるのは、『SEVEN X』でメイン監督・シリーズ構成を務めた八木毅(やぎ・たけし)。近年、かつて自身が所属していた円谷プロダクションの作品に関する書籍を出版し続けており、この『ULTRASEVEN X 15年目の証言録』が5冊目の著作となる。そんな八木監督に、この本に込められた様々な意図や思い、『SEVEN X』への愛情を語っていただいた。

また弊誌モノ・マガジンは、昨年11月に「史上最大のウルトラセブン大特集」を発行した。連動WEB企画では、主役のエージェント・ジン役を演じた与座重理久 (よざ・えりく)とメイン監督・シリーズ構成を務めた八木毅のオンライン対談を敢行した。「特撮ばんざい!」では第8回と10回の2回に渡って、その内容をロングバージョンで掲載している。こちらも併せてチェック!

「ULTRASEVEN X」とは?

表紙から始まる『ULTRA SEVEN X』の「NEW WORLD」

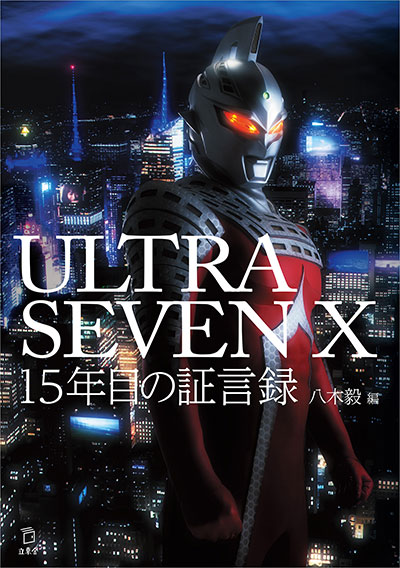

──まず表紙について、八木監督ご自身のディレクションのもと、円谷プロのCGチームとして『SEVEN X』に参加した島田友晴さんと早川哲司さんによって制作されたものだそうですね。

八木 そうです。立東舎の編集担当・山口一光さんとも相談してこういう形にしました。早川さんが僕と一緒に仮合成やコンセプトを作って、島田さんがメインでやってくれました。背景は東京の街でも良かったんですけど『SEVEN X』らしさが欲しくて、ニューヨークの街にしました。よく見てもらうと雲や『SEVEN X』に登場した空中浮遊モニターも合成してあります。『SEVEN X』は撮影当時の写真で、僕が選びました。島田さんが電飾の光を強くして、全体のグロー(発光)感も調整してくれた。色も少し締めてもらって、 『SEVEN X』の世界観を創っています。こうして僕がディレクションをして、CGチームの人たちに作ってもらった。この表紙は、15年経ってアップデートされた『SEVEN X』です。2023年に制作した新作の『ULTRASEVEN X』ということですね。イイ線いっていると思う(笑)。

──取材されたキャスト陣の中には久々にお会いする人もおられたのではないかと思いますが、いかがでしたか?

八木 全員に共通して言えるのは、一瞬にして『SEVEN X』当時の関係に戻れるということですね。主要キャストは4人とも「『SEVEN X』は楽しかった」って言ってくれている。もちろん大変なこともあったけど、短い期間を全員で、全力で走り切った。振り返ってみても「良いものができた」っていう満足感は僕もあるから、今回久しぶりに再会しても一瞬にして元の関係に戻れるし、楽しい気持ちで振り返ることができましたね。この「証言録」シリーズは、作っていてそういう楽しい気持ちになれるんですよ。

──実際に読んでいると、八木監督はどの作品でも役者陣と本当に良い関係性を築かれていたんだなと伝わってきます。

八木 役者さんたちとの間には壁を作らないようにしています。もちろん監督の中には、直接話さないで指示するようなカリスマみたいな人もいる。色々なタイプがいるけど、役者との関係性も含めて実は「演出」なんですよね。役者のみんなが話しやすくて楽しくできるっていうのが、僕のスタイルです。その方が普段から心地良くて、現場で良い芝居をしてもらえると思う。それによって良い作品ができる。良い作品ができればみんなさらに楽しくなる……という考え方ですね。ただ楽しいだけではなくて、作品作りなので厳しいことも当然あります。僕が参加していた円谷プロの作品で一番大事なのは、常に全力で良いものを作るということで、どんな時でもそうでしたね。そのためにみんな頑張っていましたし、良いものができればみんなハッピーですから。

──スタッフの方々も、『SEVEN X』をどうやって作っていたのかをたっぷり語っていて、この本はテレビドラマを作るにあたっての方法論を学ぶのにも最適だと思います。

八木 この「証言録」シリーズの特色は、評論家ではなく僕のような制作側の人間が作っていることでしょう。しかも『ウルトラマンマックス』 (05年)では僕は監督とプロデューサーの立場なんだけど、『ウルトラマンティガ』(96年)はサード助監督で『ウルトラマンダイナ』(97年)はセカンド。そして今回はメイン監督とシリーズ構成で、毎回違う立場なんですよ。読んでいくとテレビドラマの作り方が色々な視点でわかるはずです。これからそういう作品を作るという人が、プロデューサーがどう立ち回るのか、構成をどうやるのか知ることができる。もちろん色々なやり方があって、あくまで 「僕はこうやりました」っていうことなんだけど、結構わかりやすいモデルケースになっていると思います。

──テレビドラマや番組作りのハウツー本にもなっている、と。

八木 そうです。僕は元々監督としてやってきているので、他のプロデューサーとは少し違うところがあって、他のスタッフと同じ現場目線での言葉を喋ることができるということです。それはこの「証言録」シリーズの中でもそうで、監督としても色々なスタッフと接しているから、現場でのやり取りと同じように喋れるんですよ。そうすると、みんなもちゃんと現場モードで語ってくれる。本の中では特に強調していないけど、こういった映像作品に関する本としては一番の特色だと思います。

──最終話の撮影時に、ジン役の与座さんが自分からセリフの変更を申し出たというお話

は、読んでいて一番感動しました。

八木 エリクは役者として『SEVEN X』を引っ張る意識が強かった。彼は『SEVEN X』っていう作品を僕と一緒に引っ張ってくれました。だから最後に「『SEVEN X』に対してだけ喋るんじゃなくて、仲間に対して感謝の気持ちを述べたい」と。それを聞いて 「ああ、それはそうだよね」って思って、その場で脚本に言葉を足して書いた。スタッフやキャストから主体的な提案が出てくることは、監督としてはすごく嬉しくて、その中でも特に素晴らしいことですよ。

──明るく未来に向かっていく結末に相応しいセリフでしたね。『SEVEN X』という作品もちゃんとウルトラマンシリーズの一つなんだなと実感できる気がします。

八木 でもまあ『SEVEN X』は、ウルトラの中ではやはり亜流ではありますよ(笑)。ただあの最終話の流れの中で、最後に希望を残すというね。僕は暗いだけの作品は全然良いと思わないし、明るい作品の方が好き。もちろんこの『SEVEN X』という作品はディストピアの世界だから、始まりはああいうダークな感じだった。でも映像だって真っ暗では全くないし、夜のシーンでも絶対に光源は入れているんですよ。 『SEVEN X』では色とか光の使い方とかも、カッコよさを常に意識していました。だから亜流でありつつも本流の流れになっていて、でも作り方は全然違うから新しい実験作でもある。『SEVEN X』はそういう作品ですね。

これから『SEVEN X』を知る人にも読んで欲しい

──『SEVEN X』は配信が定着した現在と違い、数年前まではそもそも観るハードルが高い作品でもあったと思います。

八木 もう昔の作品だし、深夜放送だったから当時観られなかった人も多かったでしょう。しかも『SEVEN X』はTBSの全国ネットじゃなかったので、物理的に観られた地域と観られなかった地域があった。こういう本の使命っていうのは、既に観た人を楽しませるっていうのはもちろんなんだけど、本屋さんや図書館で手に取って 『SEVEN X』を初めて観るような人を生み出すっていうことでもあると思うんです。僕が昔、映画を好きになった頃って、今みたいに映像がすぐに観られる環境じゃなかった。映画を観る前に本で読んで先に名前だけ知って 「これ、いつか観たいな」と思うようになっていました。この本もそういう読み方ができると思うんですよね。

──この「証言録」シリーズの今後の展望はいかがでしょうか?

八木 次は『ウルトラマンガイア』 (98年)の本ですね。他の企画も動いています。最初は自分がメインスタッフだった作品だけやろうと思っていたけど、助監督の立場だった 『ティガ』『ダイナ』も本にすることができたので、自分が参加した作品は順番に系統立ててやろうかな、と思っています。僕が本で残したいのは「作品がどうやって作られたのか」「現場がどう思っていたのか」という、作り手側の意識です。それは多分、ずっと現場にいた僕だからこそできること。今後もやろうと思っていますね。

円谷プロの「遺伝子」を未来へ繋ぐために

──『特撮黄金時代 円谷英二を継ぐもの』が出た時、最初は「八木監督が参加していない時代のことも本にするのか」と戸惑う気持ちもありましたが、今考えるとすごく重要な本になっていますね。

八木 本を1冊作って気が付いたのは、「あ、僕はどこにでも、誰にでもアクセスできるんだな」っていうことです。僕は円谷プロに約15年居ましたけど、入ったのは30年ほど前でした。その頃は高野宏一さんをはじめ、まだ色々な人が元気だった。僕はそこで、『ウルトラマン』からずっと続けてきた高野さんや佐川和夫さんの下にいたわけで、今でも誰とでも話せる。たまたま自分の立場がそこにあって、しかも最後には監督とプロデューサーにまでなれた。そういう意味でも、僕だからこそできる本ですね。

──八木監督が引き継いできた「遺伝子」が、本を通して伝わってきます。

八木 そういうことこそ、残したいと思ったんですよ。「ウルトラマン」というひとつの文化を描写している。そういう本が必要なんじゃないかと思います。円谷の制作部は狭い部屋だったけど、そこでウルトラマンができたんですから。そこに立ち会えた僕だからこそ伝えられることを、これからも残していきたいですね。

【PROFILE】

八木 毅(やぎ・たけし)

1967年、東京都出身。92年に円谷プロに入社。『ウルトラマンマックス』(05年)『ULTRASEVEN X』(07年)など多くの作品で監督やプロデューサーを務めた。現在は『ウルトラマンマックス 15年目の証言録』(21年、立東舎)をはじめ、文筆活動も行っている。また、北米のエデュテインメントプロジェクトnaroの特撮作品『AKARI』にも取り組む。

(写真は弊誌の与座重理久氏とのオンライン取材にて)

ライタープロフィール

馬場裕也(ばば・ゆうや)

1994年、埼玉県出身。特撮系ライターとして活動中。『平成大特撮』(洋泉社)『ユリイカ 特集・円谷英二』(青土社)寄稿、「生誕100年 特撮美術監督 井上泰幸展」展示・資料アーカイブ協力など。『SEVEN X』放送時は中学生でした。

「モノマガジンWeb」連載「特撮ばんざい!」読者に特別プレゼント!

【これらもチェック!】

月額550円から『ULTRASEVEN X』や多彩な作品が見放題!

ウルトラサブスク【TSUBURAYA IMAGINATION】